Install the app

How to install the app on iOS

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.

Anmerkung: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.

Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden.

Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.

Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.

Reifenlatsch rein theoretisch genau berechnen

- Ersteller Leonardi

- Erstellt am

- Beiträge

- 2.517

Wenn er sich meldet, kann er die Theorie mit zu messenden Werten vergleichen, manches wird sich bestätigen, anderes nicht. Seine rein theoretische Berechnung, sein Modell wird nicht in allen Punkten genau genug mit der Praxis überein stimmen, er kann dann aber Anpassungen / Korrekturen vornehmen. Zumindest hat er mal einen guten Anfang gemacht.

Gruß Leonardi

Gruß Leonardi

- Beiträge

- 1.218

"Immer" ist nicht ganz korrekt. Die 22.4(14) Liter gelten für exakt 0°C und 1 atm (1.01325 bar). Je nach dem welche Aussage Du treffen willst, müsstest Du auf die Raumtemperatur umrechnen (mit absolute Temperaturen rechnen), z.B. V (für 1mol Luft, 20°C) = 22.414 * (20+273.15)/273.15 = 24.055 LiterDas Reifenvolumen steht ja mit dem Reifenlatsch im Zusammenhang. Habe das mal das Luftvolumen des Ultremo ZX mit einer genauen Waage ermittelt und halte das erst mal hier fest.

Mit 8 bar auf der Waage = 1166,70g. Dann die Luft ganz rausgelassen war = 1159,99g . Das ergibt eine Differenz von 6,71 g.

Die molare Masse von Luft ist mit 28,964 g / Mol hier angegeben: https://de.wikipedia.org/wiki/Gaskonstante

1 Mol sind immer 22,4 Liter unter hiesigen Bedingungen.

- Beiträge

- 2.815

Zugegeben, aus den Berechnungen bin ich geistig schon lange ausgestiegen , dennoch wage ich eine Randbemerkung:

, dennoch wage ich eine Randbemerkung:

. Darum geht es in diesem Faden ja

. Darum geht es in diesem Faden ja .

.

Andererseits wenn es um möglichst exakte Werte gehen sollte, dann ist es mir zu kompliziert gedacht, mit zu vielen potentiellen Fehlerquellen.

Der Standard währe in meinen Augen das Reifenvolumen über die Reifen-/Felgenabmessungen zu berechnen, was aufgrund des komplexen Querschnittes (inklusive Felge, Felgenband, Schlauch- und Reifenwandstärke) den Mathematikern vielleicht auch Spaß bereiten könnte.

Wasser als präziseres Messmedium währe ein anderer Ansatz, führt aber zu praktischen Problemen.

Entscheidender, wozu das ganze?:

Oder geht es hier nur um Füllgasmengen, -Gewichte usw.?

Gruß, Martin

Hmmm... , mathematisch bestimmt interessantDas Reifenvolumen ...

Andererseits wenn es um möglichst exakte Werte gehen sollte, dann ist es mir zu kompliziert gedacht, mit zu vielen potentiellen Fehlerquellen.

Der Standard währe in meinen Augen das Reifenvolumen über die Reifen-/Felgenabmessungen zu berechnen, was aufgrund des komplexen Querschnittes (inklusive Felge, Felgenband, Schlauch- und Reifenwandstärke) den Mathematikern vielleicht auch Spaß bereiten könnte.

Wasser als präziseres Messmedium währe ein anderer Ansatz, führt aber zu praktischen Problemen.

Entscheidender, wozu das ganze?:

Ja, sehr indirekt irgendwie schon. Die äußeren Abmessungen, Querschnitte usw. sehe ich als Aussagekräftiger an....Reifenvolumen steht ja mit dem Reifenlatsch im Zusammenhang...

Oder geht es hier nur um Füllgasmengen, -Gewichte usw.?

Gruß, Martin

- Beiträge

- 9.692

Na, wenn letztlich die Reifenlatsch-Abmessungen die Rollwiderstandszahl massiv beeinflusst, wie es der verlinkte Beitrag auf matheplanet.com nahelegt,Entscheidender, wozu das ganze?:

Ja, sehr indirekt irgendwie schon. Die äußeren Abmessungen, Querschnitte usw. sehe ich als Aussagekräftiger an.

dann muss man diese möglichst genau kennen.

Der Rollwiderstand ist demzufolge kein Rollwiderstand wie etwa bei einem Eisenbahnrad, sondern eigentlich ein Gleitwiderstand des Reifengummis auf der Fahrbahnoberfläche.

Zuletzt bearbeitet:

- Beiträge

- 2.815

Richtig, wir brauchen die Abmessungen; ich denke aber besser separat im Detail.

Das Volumen setzt sich doch aber aus diversen Abmessungen zusammen:

- Querschnittsfläche Schlauchinnenraum bis Felgenhorn (ohne Felgenbett-Anteil)

- Querschnittsfläche Schlauchinnenraum (vom Felgenhorn bis Felgenbett)

- Schlauchumfang gemittelt

... habe ich etwas vergessen?

Wie soll uns das helfen die Fragestellung zu berechnen?

Wenn sich diese Faktoren zueinander ähnlich auf den Rollwiderstand bzw. Reifenlatsch auswirken würden, dann ok; würde ich aber bestreiten wollen.

Gruß, Martin

Das Volumen setzt sich doch aber aus diversen Abmessungen zusammen:

- Querschnittsfläche Schlauchinnenraum bis Felgenhorn (ohne Felgenbett-Anteil)

- Querschnittsfläche Schlauchinnenraum (vom Felgenhorn bis Felgenbett)

- Schlauchumfang gemittelt

... habe ich etwas vergessen?

Wie soll uns das helfen die Fragestellung zu berechnen?

Wenn sich diese Faktoren zueinander ähnlich auf den Rollwiderstand bzw. Reifenlatsch auswirken würden, dann ok; würde ich aber bestreiten wollen.

Gruß, Martin

Zuletzt bearbeitet:

- Beiträge

- 2.517

Ich darf die Antwort weiterleiten:

***************************Antwort auf meine Frage beim Matheplaneten

Hallo Leonardi,

diese Nachricht habe ich auch als PM auf dem Matheplaneten geschrieben, aber ich weiß nicht, ob Du dort regelmäßig vorbeischaust.

Vielen Dank für Dein bzw. Euer Interesse an meinem Artikel. Wie ich dem Thread in Eurem Forum entnehmen kann, habt Ihr Euch auch schon sehr intensiv mit der Frage der Reifenaufstandsfläche und dem Rollwiderstand beschäftigt.

Die Aufstandsfläche kann keine Ellipse sein, dazu müsste es ein torusförmiger Vollgummi-Reifen sein. Nach der Hertzschen Flächenpressung entsteht dann eine elliptische Kontaktfläche. Und auch ein Torus-Schnitt (also eine Cassinische Kurve) kommt nicht in Frage, denn der Reifen wird ja nicht einfach an der Straße eben weggeschnitten. Er rollt stattdessen in die Breite ab, und es ist plausibel, anzunehmen, dass die Gesamtlänge der Querschnittslinie von Felgenhorn zu Felgenhorn konstant bleibt. Leider wird es dadurch mathematisch ziemlich kompliziert, aber man kann zeigen, dass für kleine, realistische Abplattungen von 4 oder 5mm die halbe Grenzlinie links und rechts von der Längssymmetrielinie näherungsweise eine Parabel ist. Die zwei Parabeln setzen sich dann zu einer linsenförmigen, an den Enden spitz zulaufenden Aufstandsfläche zusammen. Im Artikel bin ich nicht näher auf diese Näherungsbetrachtung eingegangen, um den Artikel nicht noch länger zu machen.

Als ich mich mit der Berechnung der Aufstandsfläche befasste, wurde mir klar, dass durch das Abrollen in der Breite der Reifen rutschen muss, während er rollt, und dann kam die Berechnung des Rollwiderstands quasi als Nebenprodukt dabei heraus. Das stand also zunächst gar nicht im Fokus meiner Berechnung. In dem Zuge möchte ich noch einmal auf das Kapitel 1 des Artikels verweisen, wo ich die Grundannahmen festgehalten habe. Daraus wird deutlich, dass die entwickelten Formeln den Rollwiderstand an einem Fahrradreifen nicht vollumfänglich erfassen können. Bestenfalls ein Rennradslick kommt dem noch verhältnismäßig nahe, aber bei grobstolligen Reifen oder solchen mit einem ausgeprägten Pannenschutz, also verhältnismäßig „steifen“ Reifen dürften andere Mechanismen in den Vordergrund treten.

Ich habe mir auch schon diverse Versuchsapparaturen überlegt, um den Rollwiderstand zu messen, allerdings hätte ich da ziemlich hohe Ansprüche, was die Realitätsnähe angeht, und dann wird das auch oder vorrangig zu einer Kostenfrage, neben dem tatsächlichen handwerklichen Aufwand. Ich muss dazu sagen, dass es mein Beruf ist, Prüfstände zu konzeptionieren, zu berechnen und zur Funktionsreife zu bringen. Die Prüfstände sind allerdings überwiegend für die Automobil-Industrie, die natürlich über entsprechende finanzielle Mittel für solch komplexe Maschinen verfügt. Für die Fahrrad-Industrie habe ich bisher nur einen Prüfstand entwickelt, und zwar für einen E-Bike-Motor. Mit Reifen hatte ich zumindest beruflich noch nicht zu tun. Jedenfalls habe ich mich daher privat auf die Theorie verlagert und ansonsten mit den Testergebnissen begnügt, die man hier und da finden kann, denn letztlich ist der Triathlon nur mein Hobby.

Ich muss sagen, dass die diversen Test-Apparaturen, die Du mir als Link geschickt hast, schon sehr durchdacht wirken und die damit gewonnenen Ergebnisse sicher reproduzierbar und zuverlässig sind, jedenfalls mindestens was Quervergleiche angeht. Ich persönlich halte aber nicht viel von Rollenprüfständen, obwohl sie der Standard in der Industrie und meines Wissens auch bei den Fahrrad-Magazinen sind. Sie sind aber in meinen Augen bei einem Fahrradreifen realitätsfern, und zwar umso mehr, je kleiner die Rolle ist. Eine Rolle ist nun einmal nicht eben, und der Abdruck eines Reifens auf so einer Rolle entspricht sicher nicht der oben beschriebenen Linse. Stattdessen wird der Reifen in der Mitte stärker belastet, der Abdruck wird bauchiger. Das kann für den Quervergleich von Reifen („welcher rollt besser?“) zwar ein Gradmesser sein, aber für die Bestimmung eines absoluten Rollwiderstandsbeiwerts ist ein solcher Prüfstand in meinen Augen nur begrenzt geeignet. Ähnlich verhält es sich grundsätzlich mit Versuchen, wo der Reifen auf Stahl, Holz, Glas, Gummi, Fliesen, Schleifpapier o.ä. rollt. Das ist nun einmal alles nicht Asphalt, mit seiner typischen Porosität, Elastizität, Körnigkeit - Materialbeschaffenheit eben. Dabei ist mir durchaus bewusst, dass Asphalt die Anforderung meines Artikels, nämlich perfekte Ebenheit, überhaupt nicht erfüllt.

Ich habe ein elektrisches Laufband für das Lauftraining im Winter, und ich hatte schon einmal erwogen, mein Fahrrad da drauf zu basteln, aber es wäre doch nur der "Rollwiderstand auf Gummi-Matte", den ich da messe, und nicht auf Asphalt. Von der nur mittelmäßig glaubwürdigen Kalorienangabe des Laufbands, die man dann umständlich in Leistung umrechnen müsste, ganz zu schweigen. Ein sinnvoller, realitätsnaher Versuch kann daher nur auf ebenem Teer erfolgen, und da bleibt eben nur das Bandschleifer-Prinzip einerseits, oder das Abrollen auf einem kurzen Stück Teer, wie zum Beispiel beim Pendel.

Nachteil vom Pendel: nicht realitätsnahe Geschwindigkeit, wenn man mal einen Geschwindigkeitseinfluss unterstellt.

Nachteil von Realgeschwindigkeitstests: Der Einfluss des Luftwiderstandes eines rotierenden Rades (Speichen und Grenzschichtverwirbelungen).

Und die Rollwiderstände der Radnaben darf man grundsätzlich nicht vergessen.

Der ideale Test sähe also so aus: eine mehrere Meter lange Teströhre, aus der die Luft abgesaugt wird, und dann ein elektrischer Antrieb, der das Rad gleichmäßig beschleunigend die asphaltierte Teststrecke entlangzieht und über eine Kraftmessdose in Echtzeit den Rollwiderstand misst. Ungeschmierte, offene Vollkeramik-Kugellager in den Radnaben, versteht sich. Indirekte Leistungsmessungen über Stromverbrauch eines Elektromotors etc. sind auch nicht genau genug. Ich muss wohl kaum betonen, dass ein solcher Testaufbau außer für große und finanzstarke Unternehmen nicht finanzierbar wäre. Selbst für einen Konzern wie Conti dürfte sich die Kosten-Nutzen-Analyse nicht positiv herausstellen, sonst gäbe es so ein Ding schon. Letztlich ist eben doch der Luftwiderstand der Feind des Radfahrers, und solange alle Wettbewerber auch mit Rollenprüfständen messen, bleibt man ja trotzdem vergleichbar und konkurrenzfähig. Für einen solchen Mega-Prüfstand besteht also gar keine Notwendigkeit aus der Sicht der Reifen-Hersteller.

Ich werde sicher gelegentlich mal bei Euch reinschauen, und auch die anderen Forscher kennenzulernen würde mich sehr interessieren. Ich kann allerdings nicht versprechen, dass ich viel Zeit in das Thema investieren kann. Das wird sich vermutlich auf theoretische Untersuchungen beschränken.

Apropos: ich habe noch einen weiteren Artikel zum Thema Fahrrad-Technik geschrieben, genauer gesagt zum Thema Speichenspannung und Felgenverformung unter realer Lastverteilung. Aufgrund der Tatsache, dass mich ein anderer niederländischer Forscher namens Mathieu van Rijswick auf dieses Thema ansprach und mein Interesse weckte, der nach eigenem Bekunden besser Englisch als Deutsch spricht, habe ich den Artikel allerdings ihm zuliebe auf Englisch verfasst. Vielleicht ist das bei Euch ja auch mal Thema. Hier ist der entsprechende Link: http://matheplanet.com/matheplanet/nuke/html/article.php?sid=1663.

Ciao,

Thomas

P.S.: Auch wenn es sich hier um eine "Persönliche Nachricht" handelt, darfst Du den obigen Text natürlich gerne im Forum zitieren oder weiterleiten.

************Ende der Antwort

Gruß Leonardi

***************************Antwort auf meine Frage beim Matheplaneten

Hallo Leonardi,

diese Nachricht habe ich auch als PM auf dem Matheplaneten geschrieben, aber ich weiß nicht, ob Du dort regelmäßig vorbeischaust.

Vielen Dank für Dein bzw. Euer Interesse an meinem Artikel. Wie ich dem Thread in Eurem Forum entnehmen kann, habt Ihr Euch auch schon sehr intensiv mit der Frage der Reifenaufstandsfläche und dem Rollwiderstand beschäftigt.

Die Aufstandsfläche kann keine Ellipse sein, dazu müsste es ein torusförmiger Vollgummi-Reifen sein. Nach der Hertzschen Flächenpressung entsteht dann eine elliptische Kontaktfläche. Und auch ein Torus-Schnitt (also eine Cassinische Kurve) kommt nicht in Frage, denn der Reifen wird ja nicht einfach an der Straße eben weggeschnitten. Er rollt stattdessen in die Breite ab, und es ist plausibel, anzunehmen, dass die Gesamtlänge der Querschnittslinie von Felgenhorn zu Felgenhorn konstant bleibt. Leider wird es dadurch mathematisch ziemlich kompliziert, aber man kann zeigen, dass für kleine, realistische Abplattungen von 4 oder 5mm die halbe Grenzlinie links und rechts von der Längssymmetrielinie näherungsweise eine Parabel ist. Die zwei Parabeln setzen sich dann zu einer linsenförmigen, an den Enden spitz zulaufenden Aufstandsfläche zusammen. Im Artikel bin ich nicht näher auf diese Näherungsbetrachtung eingegangen, um den Artikel nicht noch länger zu machen.

Als ich mich mit der Berechnung der Aufstandsfläche befasste, wurde mir klar, dass durch das Abrollen in der Breite der Reifen rutschen muss, während er rollt, und dann kam die Berechnung des Rollwiderstands quasi als Nebenprodukt dabei heraus. Das stand also zunächst gar nicht im Fokus meiner Berechnung. In dem Zuge möchte ich noch einmal auf das Kapitel 1 des Artikels verweisen, wo ich die Grundannahmen festgehalten habe. Daraus wird deutlich, dass die entwickelten Formeln den Rollwiderstand an einem Fahrradreifen nicht vollumfänglich erfassen können. Bestenfalls ein Rennradslick kommt dem noch verhältnismäßig nahe, aber bei grobstolligen Reifen oder solchen mit einem ausgeprägten Pannenschutz, also verhältnismäßig „steifen“ Reifen dürften andere Mechanismen in den Vordergrund treten.

Ich habe mir auch schon diverse Versuchsapparaturen überlegt, um den Rollwiderstand zu messen, allerdings hätte ich da ziemlich hohe Ansprüche, was die Realitätsnähe angeht, und dann wird das auch oder vorrangig zu einer Kostenfrage, neben dem tatsächlichen handwerklichen Aufwand. Ich muss dazu sagen, dass es mein Beruf ist, Prüfstände zu konzeptionieren, zu berechnen und zur Funktionsreife zu bringen. Die Prüfstände sind allerdings überwiegend für die Automobil-Industrie, die natürlich über entsprechende finanzielle Mittel für solch komplexe Maschinen verfügt. Für die Fahrrad-Industrie habe ich bisher nur einen Prüfstand entwickelt, und zwar für einen E-Bike-Motor. Mit Reifen hatte ich zumindest beruflich noch nicht zu tun. Jedenfalls habe ich mich daher privat auf die Theorie verlagert und ansonsten mit den Testergebnissen begnügt, die man hier und da finden kann, denn letztlich ist der Triathlon nur mein Hobby.

Ich muss sagen, dass die diversen Test-Apparaturen, die Du mir als Link geschickt hast, schon sehr durchdacht wirken und die damit gewonnenen Ergebnisse sicher reproduzierbar und zuverlässig sind, jedenfalls mindestens was Quervergleiche angeht. Ich persönlich halte aber nicht viel von Rollenprüfständen, obwohl sie der Standard in der Industrie und meines Wissens auch bei den Fahrrad-Magazinen sind. Sie sind aber in meinen Augen bei einem Fahrradreifen realitätsfern, und zwar umso mehr, je kleiner die Rolle ist. Eine Rolle ist nun einmal nicht eben, und der Abdruck eines Reifens auf so einer Rolle entspricht sicher nicht der oben beschriebenen Linse. Stattdessen wird der Reifen in der Mitte stärker belastet, der Abdruck wird bauchiger. Das kann für den Quervergleich von Reifen („welcher rollt besser?“) zwar ein Gradmesser sein, aber für die Bestimmung eines absoluten Rollwiderstandsbeiwerts ist ein solcher Prüfstand in meinen Augen nur begrenzt geeignet. Ähnlich verhält es sich grundsätzlich mit Versuchen, wo der Reifen auf Stahl, Holz, Glas, Gummi, Fliesen, Schleifpapier o.ä. rollt. Das ist nun einmal alles nicht Asphalt, mit seiner typischen Porosität, Elastizität, Körnigkeit - Materialbeschaffenheit eben. Dabei ist mir durchaus bewusst, dass Asphalt die Anforderung meines Artikels, nämlich perfekte Ebenheit, überhaupt nicht erfüllt.

Ich habe ein elektrisches Laufband für das Lauftraining im Winter, und ich hatte schon einmal erwogen, mein Fahrrad da drauf zu basteln, aber es wäre doch nur der "Rollwiderstand auf Gummi-Matte", den ich da messe, und nicht auf Asphalt. Von der nur mittelmäßig glaubwürdigen Kalorienangabe des Laufbands, die man dann umständlich in Leistung umrechnen müsste, ganz zu schweigen. Ein sinnvoller, realitätsnaher Versuch kann daher nur auf ebenem Teer erfolgen, und da bleibt eben nur das Bandschleifer-Prinzip einerseits, oder das Abrollen auf einem kurzen Stück Teer, wie zum Beispiel beim Pendel.

Nachteil vom Pendel: nicht realitätsnahe Geschwindigkeit, wenn man mal einen Geschwindigkeitseinfluss unterstellt.

Nachteil von Realgeschwindigkeitstests: Der Einfluss des Luftwiderstandes eines rotierenden Rades (Speichen und Grenzschichtverwirbelungen).

Und die Rollwiderstände der Radnaben darf man grundsätzlich nicht vergessen.

Der ideale Test sähe also so aus: eine mehrere Meter lange Teströhre, aus der die Luft abgesaugt wird, und dann ein elektrischer Antrieb, der das Rad gleichmäßig beschleunigend die asphaltierte Teststrecke entlangzieht und über eine Kraftmessdose in Echtzeit den Rollwiderstand misst. Ungeschmierte, offene Vollkeramik-Kugellager in den Radnaben, versteht sich. Indirekte Leistungsmessungen über Stromverbrauch eines Elektromotors etc. sind auch nicht genau genug. Ich muss wohl kaum betonen, dass ein solcher Testaufbau außer für große und finanzstarke Unternehmen nicht finanzierbar wäre. Selbst für einen Konzern wie Conti dürfte sich die Kosten-Nutzen-Analyse nicht positiv herausstellen, sonst gäbe es so ein Ding schon. Letztlich ist eben doch der Luftwiderstand der Feind des Radfahrers, und solange alle Wettbewerber auch mit Rollenprüfständen messen, bleibt man ja trotzdem vergleichbar und konkurrenzfähig. Für einen solchen Mega-Prüfstand besteht also gar keine Notwendigkeit aus der Sicht der Reifen-Hersteller.

Ich werde sicher gelegentlich mal bei Euch reinschauen, und auch die anderen Forscher kennenzulernen würde mich sehr interessieren. Ich kann allerdings nicht versprechen, dass ich viel Zeit in das Thema investieren kann. Das wird sich vermutlich auf theoretische Untersuchungen beschränken.

Apropos: ich habe noch einen weiteren Artikel zum Thema Fahrrad-Technik geschrieben, genauer gesagt zum Thema Speichenspannung und Felgenverformung unter realer Lastverteilung. Aufgrund der Tatsache, dass mich ein anderer niederländischer Forscher namens Mathieu van Rijswick auf dieses Thema ansprach und mein Interesse weckte, der nach eigenem Bekunden besser Englisch als Deutsch spricht, habe ich den Artikel allerdings ihm zuliebe auf Englisch verfasst. Vielleicht ist das bei Euch ja auch mal Thema. Hier ist der entsprechende Link: http://matheplanet.com/matheplanet/nuke/html/article.php?sid=1663.

Ciao,

Thomas

P.S.: Auch wenn es sich hier um eine "Persönliche Nachricht" handelt, darfst Du den obigen Text natürlich gerne im Forum zitieren oder weiterleiten.

************Ende der Antwort

Gruß Leonardi

- Beiträge

- 2.517

Erst mal viele Dank Thomas für die ausführliche Antwort.

Ich bin überzeugt, das sich der reale Rollwiderstand auf Asphalt auch ohne größeren Aufwand ermitteln lässt. Der Gesamtwiderstand lässt sich bei bekanntem Höhenprofil mittels der Fahrwiderstandsgleichung schon sehr genau ermitteln, Beispiel:

https://www.velomobilforum.de/forum...rtwiderstandsmessungen-quest-und-milan.39023/

Um zukünftig die Störungen von Wind zu vermeiden, haben wir den 585m langen 3% Gefälle Pleiner Tunnel schon fast ganz vermessen:

https://www.velomobilforum.de/forum...-definiere-messstrecke-u-deren-nutzung.40745/

https://www.velomobilforum.de/forum...ltest-richtig-messen.40716/page-6#post-653576

Irgend wann wollte ich eine Haube bauen, so könnte man ein mal mit und ohne Haube ausrollen - und den Luft- und Rollwiderstand trennen. Die aerodynamischen Verluste der Speichenlaufräder kann man getrennt im Stand sehr genau messen und separat rausrechnen. Kugellager Verluste sind sehr sehr klein, wie man beim SKF Rechner und auch durch andere Versuche zeigen kann. Normale Kugellager reichen.

Nur einer von mehreren Thread´s dazu, andere finde ich gerade nicht.

https://www.velomobilforum.de/forum...g-zur-trennung-luft-und-rollwiderstand.39472/

Sicher entsprichen die Rollwiderstande auf einer Rolle nicht der Realität, meine Messungen mit gegeneinander laufenden beiden Laufräder (auch wenn Deiner Theorie "der rutschenden Reifen" zuwider) zeigen den untersten Wert der Rollwiderstände. Auf jeden Fall den untersten Wert, auch nach Deiner Theorie. So hat man schon einmal ein Bereich wo die Rollwiderstände real liegen, sozusagen zwischen Rolle und Ebene.

https://www.velomobilforum.de/forum...ruefstand-nachmessen.41163/page-3#post-662614

Ich bin übrigens der Meinung, das dies mit dem rutschenden Reifen auch anders sein könnte. Bei den geringen Längenveränderungen sollte der Reifengummi der real ja nicht so dünn ist, nicht rutschen, sondern sich minimal verformen lassen, Hystereseverluste im Gummi.

Wenn Du von dem rutschen überzeugt bist, wirst Du kein Interesse an Messergebnissen meiner Vorrichtung zum Vergleich mit Deiner Theorie haben ?

Wie wäre es wenn man sich zum Thema Reifenlatsch wenigstens näher kommt. Ich kann bei meiner Vorrichtung (auf 0,1 mm genau) die Höhenänderung als Funktion der Auflast und des Reifenluftdrucks messen, gegen eine Glasscheibe. Mit der Größe des Reifenlatsches gab es hier noch Differenzen, vielleicht kannst Du Thomas erkennen, wo die Differenzen herrühren ?

Gruß Leonardi

Ich bin überzeugt, das sich der reale Rollwiderstand auf Asphalt auch ohne größeren Aufwand ermitteln lässt. Der Gesamtwiderstand lässt sich bei bekanntem Höhenprofil mittels der Fahrwiderstandsgleichung schon sehr genau ermitteln, Beispiel:

https://www.velomobilforum.de/forum...rtwiderstandsmessungen-quest-und-milan.39023/

Um zukünftig die Störungen von Wind zu vermeiden, haben wir den 585m langen 3% Gefälle Pleiner Tunnel schon fast ganz vermessen:

https://www.velomobilforum.de/forum...-definiere-messstrecke-u-deren-nutzung.40745/

https://www.velomobilforum.de/forum...ltest-richtig-messen.40716/page-6#post-653576

Irgend wann wollte ich eine Haube bauen, so könnte man ein mal mit und ohne Haube ausrollen - und den Luft- und Rollwiderstand trennen. Die aerodynamischen Verluste der Speichenlaufräder kann man getrennt im Stand sehr genau messen und separat rausrechnen. Kugellager Verluste sind sehr sehr klein, wie man beim SKF Rechner und auch durch andere Versuche zeigen kann. Normale Kugellager reichen.

Nur einer von mehreren Thread´s dazu, andere finde ich gerade nicht.

https://www.velomobilforum.de/forum...g-zur-trennung-luft-und-rollwiderstand.39472/

Sicher entsprichen die Rollwiderstande auf einer Rolle nicht der Realität, meine Messungen mit gegeneinander laufenden beiden Laufräder (auch wenn Deiner Theorie "der rutschenden Reifen" zuwider) zeigen den untersten Wert der Rollwiderstände. Auf jeden Fall den untersten Wert, auch nach Deiner Theorie. So hat man schon einmal ein Bereich wo die Rollwiderstände real liegen, sozusagen zwischen Rolle und Ebene.

https://www.velomobilforum.de/forum...ruefstand-nachmessen.41163/page-3#post-662614

Ich bin übrigens der Meinung, das dies mit dem rutschenden Reifen auch anders sein könnte. Bei den geringen Längenveränderungen sollte der Reifengummi der real ja nicht so dünn ist, nicht rutschen, sondern sich minimal verformen lassen, Hystereseverluste im Gummi.

Wenn Du von dem rutschen überzeugt bist, wirst Du kein Interesse an Messergebnissen meiner Vorrichtung zum Vergleich mit Deiner Theorie haben ?

Wie wäre es wenn man sich zum Thema Reifenlatsch wenigstens näher kommt. Ich kann bei meiner Vorrichtung (auf 0,1 mm genau) die Höhenänderung als Funktion der Auflast und des Reifenluftdrucks messen, gegen eine Glasscheibe. Mit der Größe des Reifenlatsches gab es hier noch Differenzen, vielleicht kannst Du Thomas erkennen, wo die Differenzen herrühren ?

Gruß Leonardi

Zuletzt bearbeitet:

- Beiträge

- 2.517

Vermutlich ein Teil gleiten wenn der Kraftschluss noch nicht so groß und und ein Teil Verformen in der Gummioberfläche bis zur Karkasse ? Der Hauptanteil aber Verformungsverluste durch Walken ?sondern eigentlich ein Gleitwiderstand des Reifengummis auf der Fahrbahnoberfläche.

Man müsste sich mal mit einer Lupe anschauen, einen dicken schwarzen Schlauch mit einem weißen Punktraster auf einer Glasscheibe ausrollen und von unten mehrere Fotos machen.

Gruß Leonardi

- Beiträge

- 9.692

Ja, das wäre interessant, wenn man da etwas erkennen könnte.Vermutlich ein Teil gleiten wenn der Kraftschluss noch nicht so groß und und ein Teil Verformen in der Gummioberfläche bis zur Karkasse ?

Man müsste sich mal mit einer Lupe anschauen, einen dicken schwarzen Schlauch mit einem weißen Punktraster auf einer Glasscheibe ausrollen und von unten mehrere Fotos machen.

Der umgekehrte Weg wäre, den Einfluss der Misch- oder Grenzreibung mittels Flüssigkeitsfilm auf der Reifenoberfläche zu erfassen. Wenn dabei der Rollwiderstand signifikant niedriger wäre, spräche das für ein hohen Anteil an Gleitreibung.

In diesem Zusammenhang finde ich auch den Verweis in obigen Wikipedia-Artikel, Projektbericht, Uni Wuppertal im Kapitel 2 interessant, auch wenn wir nicht mit allem dort geschriebenem konform gehen. War das dort dargestellte hier im Forum schon mal Thema? - vermutlich schon.

M

MontyPythagoras

Hallo zusammen,

auf Einladung von Leonardi hin habe ich mich in diesem Forum angemeldet, da mich die Berechnungen und Messungen rund um das Laufrad interessieren und ich gerne dazu beitragen möchte. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich selbst kein Liegerad-Fahrer (geschweige denn Experte) bin, sondern immer auf einem „gewöhnlichen“ Zeitfahrrad unterwegs bin. Aber die Physik, die sich hinter den Fahrwiderständen eines wie auch immer gearteten Fahrrads verbirgt, ist ja grundsätzlich die gleiche.

Thema Aufstandsfläche:

Wie ich in der oben von Leonardi zitierten Aussage schon kurz beschrieben habe, beruht meine geometrische Untersuchung bezüglich der Form der Aufstandsfläche auf der wohl unstrittigen Beobachtung, dass der Reifen in die Breite abrollt. Ein Torus-Schnitt (also eine Cassinische Kurve) ist eine zu drastische Vereinfachung. Da ein Luftreifen nun einmal unter hydrostatischem Innendruck steht und es kein solider Festkörper ist (Vollgummi-Reifen), entsteht auch keine Ellipse.

Subjektiv stört die meisten Leute wohl die „Spitze“ an den Enden der Aufstandsfläche, die sich mathematisch aus meiner Untersuchung ergibt. Das ist natürlich insofern nur Theorie, dass der von mir angenommene „mathematische“ Reifen eine Wandstärke von null aufweist und frei biegsam, jedoch quer nicht stauch- oder streckbar ist. Das ist also nur ein idealisiertes Modell, dem ein Rennrad-Schlauchreifen aber möglicherweise schon recht nahe kommt. Die reale Wandstärke von einigen Millimetern an der Kontaktfläche und die damit verbundene Steifigkeit werden in der Realität jedoch zu einem leichten Abrunden der „Linsenspitze“ führen.

Ob die Theorie stimmt, könnte man vielleicht recht leicht praktisch untersuchen, wenn man nur einen Schlauch ohne Reifen auf eine Felge zieht, aufpumpt und dann gegen eine Glasscheibe drückt, denn der nackte Schlauch kommt den Annahmen „Dicke null“ und „freie Biegsamkeit“ schon recht nahe.

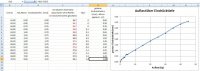

@Leonardi: Auf jeden Fall würde ich gerne eine Kurve „Auflast über Abplattung“ sehen, wenn Du eine gemessen hast, da sich die ja auch recht einfach mit den von mir berechneten Kurven „A über e“ (Aufstandsfläche über Abplattung) vergleichen ließe.

Thema Volumenberechnung:

Da verstehe ich ehrlich gesagt nicht so ganz das Ziel der Berechnung. Ein Rennradreifen fasst etwa 0,75 Liter Luft, die bei 8bar Druck grob 7g wiegt. Wenn der Reifen nun auf der Straße steht und belastet wird, wird der Reifen zwar ein wenig komprimiert, wodurch sich das Volumen etwas verringert und dadurch der Druck etwas erhöht, aber das dürfte kaum nennenswert sein. Dass die Druckzunahme kaum zu messen ist, wundert mich daher nicht. Ich werde vielleicht später mal die Volumenabnahme nach meiner Theorie ausrechnen.

Thema Rollwiderstand / Luftwiderstand:

Ich habe auf ebener Strecke (Neubau-Industriegebiet, perfekte Straße) und bei Windstille Ausrollversuche gemacht, indem ich auf etwa 50km/h beschleunigt habe und dann das antriebslose Ausrollen mit dem GPS aufgezeichnet habe (also Weg über Zeit, nicht Geschwindigkeit über Zeit). Die theoretische „Weg über Zeit“-Kurve habe ich dann per Excel nach der Methode der kleinsten Fehlerquadrate eingepasst. Ein eventuelles Gefälle habe ich dadurch kompensiert, dass ich die Strecke in beide Richtungen gefahren bin. Diese Messung habe ich allerdings 2008 mit meinem „normalen“ Fitnessrad gemacht, nicht mit dem jetzigen Rennhobel. Damals habe ich übrigens einen Reibwert von 0,0055 berechnet und ein cwA von 0,45m².

An Versuche im Tunnel hatte ich auch gedacht, aber da funktioniert GPS nun einmal nicht. Eine einfache Methode wäre eventuell noch, an einer Speiche etwas zu befestigen, was beim Vorbeistreichen am Rahmen ein „Klick“-Geräusch erzeugt (wie beim „Glücksrad“). Wenn man das akustisch aufzeichnet, hätte man ebenfalls in kurzen Abständen recht genaue Wegdaten, da die Abstände zwischen den Klicks genau einer Radumdrehung entsprächen. Nur so eine Anregung.

Thema Prüfstand:

Ich bezweifle nicht, dass die Messungen, die Ihr durchgeführt habt, alle in sich schlüssig und auch recht genau und glaubwürdig sind. Hut ab vor dem Ideenreichtum und den handwerklichen Fähigkeiten! Ich interessiere mich auf jeden Fall für die Messergebnisse. Ob ich mich aktiv beteiligen kann, kann ich noch nicht sagen. Zu wenig Zeit für zu viele Hobbies. Und einen Job habe ich ja auch noch…

Ein Prüfstand für die Industrie muss hohe Anforderungen an die Wiederholgenauigkeit etc. erfüllen. Am Ende stehen immer ein Messfähigkeitsnachweis mit Hilfe von Messnormalen, und die Abweichungen wiederholter Messungen am gleichen Messnormal dürfen nur ein sehr enges Maß vom Mittelwert abweichen. Ansatzweise kann man sich hier

https://de.wikipedia.org/wiki/Six_Sigma

einlesen. Nur weil ein nagelneues, gefettetes Stahlkugellager mit Dichtscheiben heute bei 18°C Starttemperatur, frisches Fett, voll gefüllt und Dichtscheiben am Innenring satt anliegend einen Drehwiderstand von 0,02Nm hat, hat es in sechs Monaten nach 2000 Betriebsstunden, bei 39°C, Fett nicht mehr ganz frisch, Dichtscheiben eingelaufen, nach 30min Prüfdauer noch lange nicht den gleichen Drehwiderstand. Allein die Tatsache, dass der Wert variieren KANN, ist Grund genug, ihn zu vermeiden. Insofern wäre der Ausschluss von verfälschenden Einflüssen wie zum Beispiel dem Drehwiderstand im Nabenkugellager in einem Industrie-Prüfstand Pflicht, wenn er nicht grundsätzlich in seiner absoluten Höhe vernachlässigbar ist.

Grundsätzlich noch einmal zu meinem Artikel:

Das Ziel bestand nicht darin, den Rollwiderstand eines realen Fahrradreifens an sich zu berechnen, sondern eine plausible Theorie darüber aufzustellen, wie der Rollwiderstand an sich zu erklären ist. Der reale Rollwiderstand ist insbesondere bei Reifen mit dickem Profil, kräftigen Pannenschutz etc. viel komplexer. Walken habe ich zum Beispiel überhaupt nicht berücksichtigt, allerdings halte ich das Walken auch für überschätzt.

Ein realer Fahrradreifen auf Asphalt hakt sich in die poröse, zerklüftete Oberfläche. Aufgrund der lokalen Verzerrung des Reifens entstehen an den „eingehakten Punkten“ Kräfte, die vielleicht zu Rutschen, vielleicht aber auch zu verlustbehafteten Dehnungen in der Reifenwand etc. führen (Hysterese), oder auch zu Rutschen von Staub, Sand oder anderen losen Partikeln etc. über die feste Asphaltoberfläche. Wer weiß. Die Realität ist viel komplexer als die Theorie, die immer nur im Ansatz Mechanismen erklären kann. Wenn die vorhergesagten Werte dann recht gut mit der Realität übereinstimmen, ist das schon einmal ein gutes Zeichen. Dann beginnt aber erst die Tätigkeit der Experimental-Physiker…

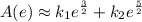

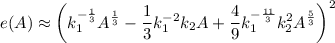

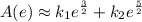

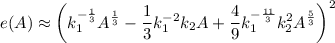

Für sehr anschaulich halte ich dagegen die hergeleitete Kurve „Aufstandsfläche in Abhängigkeit von der Abplattung“, bzw. die Näherungsgleichung, dass

und

Diese Formel gibt nämlich letztlich die „Federkennlinie“ an, die hier

http://www.forschungsbuero.de/PV38_S6_8.pdf

berechnet werden sollte. Allerdings rechnen die dort auch mit dem Torusschnitt, also besser gleich vergessen…

Abschließend möchte ich aber noch die Frage loswerden, die hoffentlich nicht falsch verstanden wird: Wozu das Ganze? Schließlich ist der Rollreibwert eine kaum zu beeinflussende Größe. Ich habe eigentlich nur 3 Stellrädchen:

1. Druck (höher ist besser, ich denke, da sind wir uns einig)

2. Reifenhersteller und –Typ (wenn ich da den besten fahren will, muss ich entweder selber Zig Reifen messen, immer wieder, oder den einschlägigen Magazinen vertrauen)

3. Reifenbreite (tja, da scheiden sich die Geister. Und dass sie es tun, ist ein sicheres Indiz dafür, dass der Unterschied winzig klein ist und vermutlich eher von 1. und 2. abhängt)

Viel interessanter finde ich dagegen den Luftwiderstand, der ja nun einmal den größten Anteil am Gesamtwiderstand ausmacht, und auf den man noch viel mehr Einflussmöglichkeiten hat. Insofern würde ich mich, speziell im Hinblick auf mein Zeitfahr-Rad, eher auf Ausrollversuche konzentrieren wollen.

Ciao,

Thomas

auf Einladung von Leonardi hin habe ich mich in diesem Forum angemeldet, da mich die Berechnungen und Messungen rund um das Laufrad interessieren und ich gerne dazu beitragen möchte. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich selbst kein Liegerad-Fahrer (geschweige denn Experte) bin, sondern immer auf einem „gewöhnlichen“ Zeitfahrrad unterwegs bin. Aber die Physik, die sich hinter den Fahrwiderständen eines wie auch immer gearteten Fahrrads verbirgt, ist ja grundsätzlich die gleiche.

Thema Aufstandsfläche:

Wie ich in der oben von Leonardi zitierten Aussage schon kurz beschrieben habe, beruht meine geometrische Untersuchung bezüglich der Form der Aufstandsfläche auf der wohl unstrittigen Beobachtung, dass der Reifen in die Breite abrollt. Ein Torus-Schnitt (also eine Cassinische Kurve) ist eine zu drastische Vereinfachung. Da ein Luftreifen nun einmal unter hydrostatischem Innendruck steht und es kein solider Festkörper ist (Vollgummi-Reifen), entsteht auch keine Ellipse.

Subjektiv stört die meisten Leute wohl die „Spitze“ an den Enden der Aufstandsfläche, die sich mathematisch aus meiner Untersuchung ergibt. Das ist natürlich insofern nur Theorie, dass der von mir angenommene „mathematische“ Reifen eine Wandstärke von null aufweist und frei biegsam, jedoch quer nicht stauch- oder streckbar ist. Das ist also nur ein idealisiertes Modell, dem ein Rennrad-Schlauchreifen aber möglicherweise schon recht nahe kommt. Die reale Wandstärke von einigen Millimetern an der Kontaktfläche und die damit verbundene Steifigkeit werden in der Realität jedoch zu einem leichten Abrunden der „Linsenspitze“ führen.

Ob die Theorie stimmt, könnte man vielleicht recht leicht praktisch untersuchen, wenn man nur einen Schlauch ohne Reifen auf eine Felge zieht, aufpumpt und dann gegen eine Glasscheibe drückt, denn der nackte Schlauch kommt den Annahmen „Dicke null“ und „freie Biegsamkeit“ schon recht nahe.

@Leonardi: Auf jeden Fall würde ich gerne eine Kurve „Auflast über Abplattung“ sehen, wenn Du eine gemessen hast, da sich die ja auch recht einfach mit den von mir berechneten Kurven „A über e“ (Aufstandsfläche über Abplattung) vergleichen ließe.

Thema Volumenberechnung:

Da verstehe ich ehrlich gesagt nicht so ganz das Ziel der Berechnung. Ein Rennradreifen fasst etwa 0,75 Liter Luft, die bei 8bar Druck grob 7g wiegt. Wenn der Reifen nun auf der Straße steht und belastet wird, wird der Reifen zwar ein wenig komprimiert, wodurch sich das Volumen etwas verringert und dadurch der Druck etwas erhöht, aber das dürfte kaum nennenswert sein. Dass die Druckzunahme kaum zu messen ist, wundert mich daher nicht. Ich werde vielleicht später mal die Volumenabnahme nach meiner Theorie ausrechnen.

Thema Rollwiderstand / Luftwiderstand:

Ich habe auf ebener Strecke (Neubau-Industriegebiet, perfekte Straße) und bei Windstille Ausrollversuche gemacht, indem ich auf etwa 50km/h beschleunigt habe und dann das antriebslose Ausrollen mit dem GPS aufgezeichnet habe (also Weg über Zeit, nicht Geschwindigkeit über Zeit). Die theoretische „Weg über Zeit“-Kurve habe ich dann per Excel nach der Methode der kleinsten Fehlerquadrate eingepasst. Ein eventuelles Gefälle habe ich dadurch kompensiert, dass ich die Strecke in beide Richtungen gefahren bin. Diese Messung habe ich allerdings 2008 mit meinem „normalen“ Fitnessrad gemacht, nicht mit dem jetzigen Rennhobel. Damals habe ich übrigens einen Reibwert von 0,0055 berechnet und ein cwA von 0,45m².

An Versuche im Tunnel hatte ich auch gedacht, aber da funktioniert GPS nun einmal nicht. Eine einfache Methode wäre eventuell noch, an einer Speiche etwas zu befestigen, was beim Vorbeistreichen am Rahmen ein „Klick“-Geräusch erzeugt (wie beim „Glücksrad“). Wenn man das akustisch aufzeichnet, hätte man ebenfalls in kurzen Abständen recht genaue Wegdaten, da die Abstände zwischen den Klicks genau einer Radumdrehung entsprächen. Nur so eine Anregung.

Thema Prüfstand:

Ich bezweifle nicht, dass die Messungen, die Ihr durchgeführt habt, alle in sich schlüssig und auch recht genau und glaubwürdig sind. Hut ab vor dem Ideenreichtum und den handwerklichen Fähigkeiten! Ich interessiere mich auf jeden Fall für die Messergebnisse. Ob ich mich aktiv beteiligen kann, kann ich noch nicht sagen. Zu wenig Zeit für zu viele Hobbies. Und einen Job habe ich ja auch noch…

Ein Prüfstand für die Industrie muss hohe Anforderungen an die Wiederholgenauigkeit etc. erfüllen. Am Ende stehen immer ein Messfähigkeitsnachweis mit Hilfe von Messnormalen, und die Abweichungen wiederholter Messungen am gleichen Messnormal dürfen nur ein sehr enges Maß vom Mittelwert abweichen. Ansatzweise kann man sich hier

https://de.wikipedia.org/wiki/Six_Sigma

einlesen. Nur weil ein nagelneues, gefettetes Stahlkugellager mit Dichtscheiben heute bei 18°C Starttemperatur, frisches Fett, voll gefüllt und Dichtscheiben am Innenring satt anliegend einen Drehwiderstand von 0,02Nm hat, hat es in sechs Monaten nach 2000 Betriebsstunden, bei 39°C, Fett nicht mehr ganz frisch, Dichtscheiben eingelaufen, nach 30min Prüfdauer noch lange nicht den gleichen Drehwiderstand. Allein die Tatsache, dass der Wert variieren KANN, ist Grund genug, ihn zu vermeiden. Insofern wäre der Ausschluss von verfälschenden Einflüssen wie zum Beispiel dem Drehwiderstand im Nabenkugellager in einem Industrie-Prüfstand Pflicht, wenn er nicht grundsätzlich in seiner absoluten Höhe vernachlässigbar ist.

Grundsätzlich noch einmal zu meinem Artikel:

Das Ziel bestand nicht darin, den Rollwiderstand eines realen Fahrradreifens an sich zu berechnen, sondern eine plausible Theorie darüber aufzustellen, wie der Rollwiderstand an sich zu erklären ist. Der reale Rollwiderstand ist insbesondere bei Reifen mit dickem Profil, kräftigen Pannenschutz etc. viel komplexer. Walken habe ich zum Beispiel überhaupt nicht berücksichtigt, allerdings halte ich das Walken auch für überschätzt.

Ein realer Fahrradreifen auf Asphalt hakt sich in die poröse, zerklüftete Oberfläche. Aufgrund der lokalen Verzerrung des Reifens entstehen an den „eingehakten Punkten“ Kräfte, die vielleicht zu Rutschen, vielleicht aber auch zu verlustbehafteten Dehnungen in der Reifenwand etc. führen (Hysterese), oder auch zu Rutschen von Staub, Sand oder anderen losen Partikeln etc. über die feste Asphaltoberfläche. Wer weiß. Die Realität ist viel komplexer als die Theorie, die immer nur im Ansatz Mechanismen erklären kann. Wenn die vorhergesagten Werte dann recht gut mit der Realität übereinstimmen, ist das schon einmal ein gutes Zeichen. Dann beginnt aber erst die Tätigkeit der Experimental-Physiker…

Für sehr anschaulich halte ich dagegen die hergeleitete Kurve „Aufstandsfläche in Abhängigkeit von der Abplattung“, bzw. die Näherungsgleichung, dass

und

Diese Formel gibt nämlich letztlich die „Federkennlinie“ an, die hier

http://www.forschungsbuero.de/PV38_S6_8.pdf

berechnet werden sollte. Allerdings rechnen die dort auch mit dem Torusschnitt, also besser gleich vergessen…

Abschließend möchte ich aber noch die Frage loswerden, die hoffentlich nicht falsch verstanden wird: Wozu das Ganze? Schließlich ist der Rollreibwert eine kaum zu beeinflussende Größe. Ich habe eigentlich nur 3 Stellrädchen:

1. Druck (höher ist besser, ich denke, da sind wir uns einig)

2. Reifenhersteller und –Typ (wenn ich da den besten fahren will, muss ich entweder selber Zig Reifen messen, immer wieder, oder den einschlägigen Magazinen vertrauen)

3. Reifenbreite (tja, da scheiden sich die Geister. Und dass sie es tun, ist ein sicheres Indiz dafür, dass der Unterschied winzig klein ist und vermutlich eher von 1. und 2. abhängt)

Viel interessanter finde ich dagegen den Luftwiderstand, der ja nun einmal den größten Anteil am Gesamtwiderstand ausmacht, und auf den man noch viel mehr Einflussmöglichkeiten hat. Insofern würde ich mich, speziell im Hinblick auf mein Zeitfahr-Rad, eher auf Ausrollversuche konzentrieren wollen.

Ciao,

Thomas

- Beiträge

- 9.692

Ja, geht mit Reed-Kontakt und Durchgangs-Piepser relativ genau.Eine einfache Methode wäre eventuell noch, an einer Speiche etwas zu befestigen, was beim Vorbeistreichen am Rahmen ein „Klick“-Geräusch erzeugt (wie beim „Glücksrad“). Wenn man das akustisch aufzeichnet, hätte man ebenfalls in kurzen Abständen recht genaue Wegdaten, da die Abstände zwischen den Klicks genau einer Radumdrehung entsprächen. Nur so eine Anregung.

Bei guten Velomobilen ist halt der Luftwiderstand bereits so gering (CwA < 0,05qm), dass dieser bei 50km/h noch kleiner als der Rollwiderstand ist.Abschließend möchte ich aber noch die Frage loswerden, die hoffentlich nicht falsch verstanden wird: Wozu das Ganze? Schließlich ist der Rollreibwert eine kaum zu beeinflussende Größe.

Viel interessanter finde ich dagegen den Luftwiderstand, der ja nun einmal den größten Anteil am Gesamtwiderstand ausmacht, und auf den man noch viel mehr Einflussmöglichkeiten hat.

Daher zum einen das Interesse alle Ursachen des Rollwiderstands genau zu kennen, um ihn eventuell doch etwas zu beeinflussen, aber zum anderen muss man ihn und z.B. seine Geschwindigkeitsabhängigkeit genau kennen um aus dem Gesamtwiderstand auf den Luftwiderstand zu schließen und diesen weiter verringern zu können.

Zuletzt bearbeitet:

- Beiträge

- 2.517

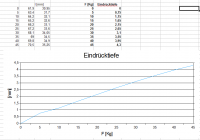

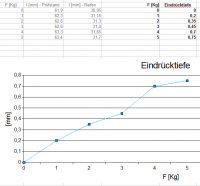

Habe mal schnell ein Gewinde in den Schlitten geschnitten, wo eins der zwei Laufräder befestigt ist. Der Schlitten wird durch Gewichte gegen das andere feststehende Laufrad gedrückt. Es werden also gleichzeitig zwei Reifen durch das Gewicht eingedrückt.

Heuter erst mal nur liederlich gemessen:

Reifen 1: Schwalbe Ultremo 23-406 (20 Zoll) mit Foss Schlauch (ähnlich Butylschlauch SV6A) 6,40 bar mit Messschieber 27,3mm breiter Reifen (nicht 23 mm)

Reifen 2: Schwalbe Ultremo 23-406 (20 Zoll) mit Foss Schlauch (ähnlich Butylschlauch SV6A) 6,70 bar mit Messschieber 26,5mm (obwohl mehr Druck etwas schmaler -Fertigungstoleranz)

Gerade diese Messungen der Reihe nach gemacht:

F [Kg] - l [mm]

0 - 61,9

5 - 63,4

10 - 64,2

15 - 65,2

20 - 66,2

25 - 67,2

30 - 68,1

35 - 69,0

40 - 69,8

45 - 70,5

0 - 61,9

1 - 62,3

2 - 62,6

3 - 62,8

4 - 63,3

5 - 63,4

Kann es bitte jemand mal in Excel tippen und hier einstellen. Immer durch zwei Teilen ! 61,9mm kann zB. Eindrücktiefe 0 mm zugeordnet werden ...

dort habe ich mit dem Messschieber gemessen:

Und hier habe ich die Gewichte aufgelegt, die 5x 1 Kg und 2x 5 Kg Gewichte sind auf 0,5 g genau. Die 3x 10Kg auf 20g, da brauche ich noch eine genauere Waage:

Und das nächste Mal kann ich statt der Reifen einen Eisenklotz zwischen den Felgen befestigen und mit Gewichten auflegen die Längenänderung messen. Wird aber nicht viel sein, max. 0,5mm schätze ich. Das könnte man jeweils von den gemachten Messungen abziehen, damit es sehr genau wird.

Und Reifenluftdruck kann ich nach Wunsch einstellen.

Gruß Leonardi

Heuter erst mal nur liederlich gemessen:

Reifen 1: Schwalbe Ultremo 23-406 (20 Zoll) mit Foss Schlauch (ähnlich Butylschlauch SV6A) 6,40 bar mit Messschieber 27,3mm breiter Reifen (nicht 23 mm)

Reifen 2: Schwalbe Ultremo 23-406 (20 Zoll) mit Foss Schlauch (ähnlich Butylschlauch SV6A) 6,70 bar mit Messschieber 26,5mm (obwohl mehr Druck etwas schmaler -Fertigungstoleranz)

Gerade diese Messungen der Reihe nach gemacht:

F [Kg] - l [mm]

0 - 61,9

5 - 63,4

10 - 64,2

15 - 65,2

20 - 66,2

25 - 67,2

30 - 68,1

35 - 69,0

40 - 69,8

45 - 70,5

0 - 61,9

1 - 62,3

2 - 62,6

3 - 62,8

4 - 63,3

5 - 63,4

Kann es bitte jemand mal in Excel tippen und hier einstellen. Immer durch zwei Teilen ! 61,9mm kann zB. Eindrücktiefe 0 mm zugeordnet werden ...

dort habe ich mit dem Messschieber gemessen:

Und hier habe ich die Gewichte aufgelegt, die 5x 1 Kg und 2x 5 Kg Gewichte sind auf 0,5 g genau. Die 3x 10Kg auf 20g, da brauche ich noch eine genauere Waage:

Und das nächste Mal kann ich statt der Reifen einen Eisenklotz zwischen den Felgen befestigen und mit Gewichten auflegen die Längenänderung messen. Wird aber nicht viel sein, max. 0,5mm schätze ich. Das könnte man jeweils von den gemachten Messungen abziehen, damit es sehr genau wird.

Und Reifenluftdruck kann ich nach Wunsch einstellen.

Gruß Leonardi

Zuletzt bearbeitet:

- Beiträge

- 2.517

Meinst sicher pneumatisch statischer Druck.hydrostatischem

Ich kann mal einen dicken Schlauch (ca. 16 Zoll 60mm breit aus hellroten Latex) mal auf die Glasscheibe von meinen Scanner drücken und einscannen, wenn mehr Zeit. Vielleicht male ich mit wasserfesten Stift vorher Punktraster drauf. Auf alter Kartoffelreibe wälzen, nachdem ich sie vorher mit Farbe angemalt habe.wenn man nur einen Schlauch ohne Reifen auf eine Felge zieht, aufpumpt und dann gegen eine Glasscheibe drückt

Nehme erst mal wieder Polartacho CS600 der zeichnet sekündlich auf 0,1 km/h bis 80 km/h auf.An Versuche im Tunnel hatte ich auch gedacht, aber da funktioniert GPS nun einmal nicht.

War erst mal ohne Ziel, hat sich nur so angeboten, mal mit neuer Waage spielen. Aber wer weiß wozu noch gut.Thema Volumenberechnung:

Da verstehe ich ehrlich gesagt nicht so ganz das Ziel der Berechnung.

Es werden schon Limited Editionen für das Velomobil hergestellt, weil der Rollwiderstand dort so entscheidend ist:Wozu das Ganze?

http://www.gingko-feine-veloteile.de/gingkoshop/Laufradzubehoer/Reifen-Schlaeuche/Reifen-sonst-Groessen/Conti-GP-LTD-Bundle-Erlkoenig.html?listtype=search&searchparam=gp bundle

https://www.velomobilforum.de/forum...special-edition-raederwerk.41854/#post-642512

Bei Hamburg Berlin 2014 hat ein Fahrer 205 Watt und ein anderer 235 Watt benötigt (mit SRM gemessen), sehr wahrscheinlich waren die 30 Watt Unterschied nur dem Rollwiderstand zuzuschreiben. Einer GP der andere One, die wichtigsten anderen Parameter waren gleich. Bei kälteren Temperaturen kann es vorkommen, das sich Reifen anders verhalten als bei höheren Temperaturen: https://www.velomobilforum.de/forum/index.php?threads/hh-b-2014.39290/page-15#post-594765

Deshalb wichtig, das man das messen kann. Wir hatten auch schon gleiche Reifen unterschiedlicher Serie, der eine hatte den doppelten Rollwiderstand wie der andere gemessen. Mit der Hand nicht zu fühlen.

Auch merkt man das es bei Wärme viel leichter rollt als wenn es kalt ist, oder auch wenn es nass ist. Könnte aber auch mit der Aerodynamik zusammenhängen. Weiß man erst genau, wenn man es trennen kann. Wenn man weiß das es an der Aerodynamik liegt, so könnte man gezielt Änderungen vornehmen und wieder messen.

Obwohl die Luftwiderstandskraft F=rho/2*cw*A*v^2 von der Luftdichte her kaum eine Änderung erfährt, ob Luft Feucht oder Trocken, Kalt oder warm ist, nehme ich trotzdem an, das dies Einfluss auf die Aerodynamik und weniger auf den Rollwiderstand hat. Grund, Messungen mit meiner Vorrichtung, wo ich auch Temp. mit messen kann und den dadurch veränderten Rollwiderstand messen kann. Der Einfluss ist da, ich hätte aber mehr angenommen.

Viele die es deutlich spüren, sind trotzdem der Meinung, die Nässe zieht die Wärme aus den Reifen - aber was stimmt denn nun ?

***

@MontyPythagoras: Ich muss ein anderes Mal ausführlicher Antworten, habe die nächsten Tage weniger Zeit wegen HHB 2015.

Muss mal Ymte, Matze, Jostein und Daniel anschreiben, das sie alle SRM Messung bei Hamburg Berlin 2015 machen und wiegen. Die fahren alle 8:30 Uhr zusammen los und werden lange Zeit zusammen fahren. Eine interessante Auswertung, wenn Daten aufgezeichnet würden: http://www.audaxclub-sh.de/node/660

Gruß Leonardi

Zuletzt bearbeitet:

- Beiträge

- 2.517

Danke, bitte noch die 1,2,3,4, Kg die habe ich am Ende gemessen, weil ich merkte das dort die meiste Veränderung ist, die Kurve dort nicht eckig sein soll. Und bitte das Excel.zip für Thomas zu runterladen einstellen.

Seltsam, ich hätte gedacht das geht schneller in die Sättigung, ich hatte das Gefühl das sich trotz Gewicht auflegen kaum noch eine Änderung der Einsinktiefe ergibt. Könnte noch 2x 5 Kg auflegen, ein anderes Mal.

Danke Leonardi

Seltsam, ich hätte gedacht das geht schneller in die Sättigung, ich hatte das Gefühl das sich trotz Gewicht auflegen kaum noch eine Änderung der Einsinktiefe ergibt. Könnte noch 2x 5 Kg auflegen, ein anderes Mal.

Danke Leonardi

Zuletzt bearbeitet:

- Beiträge

- 2.517

Nur noch mal geprüft, passt:

Muss dass Eindrücktiefe über Auflast heißen ?

Excel.zip anliegend, passt das mit Deinen Berechnungen @MontyPythagoras ?

Reifenumfang Ultremo ZX 23-406 https://www.velomobilforum.de/wiki/doku.php?id=technik:reifenumfaenge

1430mm bei 9 bar, kann ich auch noch genauer messen wenn nötig.

Gruß Leonardi

Muss dass Eindrücktiefe über Auflast heißen ?

Excel.zip anliegend, passt das mit Deinen Berechnungen @MontyPythagoras ?

Reifenumfang Ultremo ZX 23-406 https://www.velomobilforum.de/wiki/doku.php?id=technik:reifenumfaenge

1430mm bei 9 bar, kann ich auch noch genauer messen wenn nötig.

Gruß Leonardi

Anhänge

Zuletzt bearbeitet:

- Beiträge

- 2.815

Hallo Thomas,

willkommen hier im Forum.

Da war ich zu langsam, aber mein uraltes StarOffice-Tabellenkalkulationsprogramm kann ohnehin nur in Exel 97 und älter konvertieren, und selbst dabei geht die Grafik verloren.

Gruß, Martin

willkommen hier im Forum.

Danke, bitte noch die 1,2,3,4, Kg die habe ich am Ende gemessen, weil ich merkte das dort die meiste Veränderung ist, die Kurve dort nicht eckig sein soll. Und bitte das Excel.zip für Thomas zu runterladen einstellen.

Da war ich zu langsam, aber mein uraltes StarOffice-Tabellenkalkulationsprogramm kann ohnehin nur in Exel 97 und älter konvertieren, und selbst dabei geht die Grafik verloren.

Gruß, Martin

Anhänge

- Beiträge

- 1.452

Hallo zusammen,

Eine Frage zu der Erklärung der mathematischen Lösung: Die Annahme des Mikro-Slips rührt doch aus der Annahme, dass die Reifen-Oberfläche gleich groß bleibt, Und was zu viel ist vorbei muss? ich glaube die Proportionalität der Lösung, aber misstraue der Erklärung! Wenn wie ebenfalls zu lesen das Vollgummirad eindellt, warum soll dann nicht der Luftreifen ebenfalls eindellen, also die Oberfläche um diese Mikroentfernungen stauchen? (das würde ich mit unter Walken verbuchen!) Haftreibung wird gemeinhin mit dem Verzahnen der Oberflächen erklärt, der Anpressdruck sollte auf jeden Fall verhindern, dass der Großteil des Reifens im Aufstandspunkt Mikro-Slip tut, sonst wärs doch nichts mit Haftung? Luftballon auf Glasplatte gerollt "knarrt", außen! Die doppelte Parabel ist der andere Dorn in meinem Auge, ich sehe wie sie mathematisch entsteht, und doch widerspricht sie meiner Erfahrung! kann sein, dass die längs "übrige" Oberfläche länger als Wulst anliegt? Nein. Kann es sein, dass die Karkasse durch die üblicherweise diagonalen Gewebe so in Form gehalten/zogen wird, so dass die Abrundung der Enden eine Folge der Verbreiterung am Aufstandspunkt ist? Oder anders gefragt: Kann es sein, dass das gespannte Gewebe für kleine dH generell das seitliche Ausweichen, also auch eine Vergrößerung des Umfangs der Aufstandsellipse hin zu spitzen Winkeln verhindert? ich meine ja! außer der normalen "Wurstpelle" strebt auch die Störung zu einem ausgeglichenen Zustand, indem um den Bereich mit geringerer Spannung, Gegenkraft durch Boden, sich die Kraftvektoren der Oberfläche gleichmäßig ausgeglichen anordnen, also möglichst rund! Das Revival des Torus-Schnitts....

Oder anders: ein Foto von einem Latsch eines Schlauch auf Felge belastet von unter dem Glastisch mit spitzen Enden, und ich behaupte fortan das Gegenteil. Jehova!

Gruß, Dan

Eine Frage zu der Erklärung der mathematischen Lösung: Die Annahme des Mikro-Slips rührt doch aus der Annahme, dass die Reifen-Oberfläche gleich groß bleibt, Und was zu viel ist vorbei muss? ich glaube die Proportionalität der Lösung, aber misstraue der Erklärung! Wenn wie ebenfalls zu lesen das Vollgummirad eindellt, warum soll dann nicht der Luftreifen ebenfalls eindellen, also die Oberfläche um diese Mikroentfernungen stauchen? (das würde ich mit unter Walken verbuchen!) Haftreibung wird gemeinhin mit dem Verzahnen der Oberflächen erklärt, der Anpressdruck sollte auf jeden Fall verhindern, dass der Großteil des Reifens im Aufstandspunkt Mikro-Slip tut, sonst wärs doch nichts mit Haftung? Luftballon auf Glasplatte gerollt "knarrt", außen! Die doppelte Parabel ist der andere Dorn in meinem Auge, ich sehe wie sie mathematisch entsteht, und doch widerspricht sie meiner Erfahrung! kann sein, dass die längs "übrige" Oberfläche länger als Wulst anliegt? Nein. Kann es sein, dass die Karkasse durch die üblicherweise diagonalen Gewebe so in Form gehalten/zogen wird, so dass die Abrundung der Enden eine Folge der Verbreiterung am Aufstandspunkt ist? Oder anders gefragt: Kann es sein, dass das gespannte Gewebe für kleine dH generell das seitliche Ausweichen, also auch eine Vergrößerung des Umfangs der Aufstandsellipse hin zu spitzen Winkeln verhindert? ich meine ja! außer der normalen "Wurstpelle" strebt auch die Störung zu einem ausgeglichenen Zustand, indem um den Bereich mit geringerer Spannung, Gegenkraft durch Boden, sich die Kraftvektoren der Oberfläche gleichmäßig ausgeglichen anordnen, also möglichst rund! Das Revival des Torus-Schnitts....

Oder anders: ein Foto von einem Latsch eines Schlauch auf Felge belastet von unter dem Glastisch mit spitzen Enden, und ich behaupte fortan das Gegenteil. Jehova!

Gruß, Dan

Zuletzt bearbeitet: